治療院(整骨院・整体院・鍼灸院)の運営に欠かせないのが施術録(カルテ)です。現在の記録方法や、管理保管方法が最適なのか、お悩みの方もいることでしょう。

施術録(カルテ)をもっとスマートに管理・活用したいと思っていませんか?

施術録(カルテ)は院の重要な情報が集まる場所です。

また、運用方法を改善していけば確実に業務効率が上がります。

集客や売上アップにも役立てたりできるため、一度見直してみると良いでしょう。

- なぜカルテが必要なのか?

- カルテの作成管理方法は?

- カルテの利活用方法とは?

カルテは書くことが目的になってはいけません、理由を明確にしましょう。

本記事では、治療院(整骨院・整体院・鍼灸院)の施術録(カルテ)の書き方や必要な項目をわかりやすく紹介していきます。自院の施術録(カルテ)の重要性を理解して、自院の生産性を高めていきましょう。

目次

そもそも施術録(カルテ)とは?

そもそも施術録(カルテ)管理の目的は、単に記録に残すだけではありません。施術録(カルテ)は治療院の重要な情報が集まってくる場所です。

では、どんな情報が集まっていて、なぜ重要なのでしょうか?クリーンな運営をするためにも欠かせないツールです。詳しくみていきましょう。

・患者情報を記録する:カルテには、これまでの履歴、施術内容、症状や検査所見などが記録されています。患者さんの状態を正確に把握して適切な施術を遂行するために不可欠な存在です。注意事項などを書き込んでおくことで事故を未然に防ぐ役割もはたしています。

・法的要件:施術担当者は患者さんの情報を適切に記録、保管する義務があります。保存義務は5年間になるので管理方法を明確に定めておきましょう。カルテは問診や施術の過程において根拠を書き残しておく場所です。レセプト内容はもちろんですが、内容紹介があった時にも提出できるようにしておく必要があります。

・コミュニケーションのツールである:カルテは施術に関わる担当者同士で情報を共有します。この時にスムーズな連携を図るために必要なのがカルテというコミュニケーションツールなのです。

・治療計画とフォローアップ:カルテには施術内容、問診情報、検査結果、施術計画などが記録されます。この情報を元に施術が行われます。フォローアップの際にも使用します。治療計画が明確だと施術効果やリピート率も上がりやすいです。

*施術録(カルテ)の役割は、施術にまつわる根拠を残しておくことです。

特に保険施術においてはレセプト発行の根拠になるので、情報を残しておかないと不正請求とみなされたり、返納を求められてしまいます。施術の部位数が複数ある場合には、必ずその部位すべての情報を残しましょう。

また、負傷の原因とその経過についても、しっかりと書き残しておく必要があります。具体的に怪我をした時の状況がわかるようにまとめておきましょう。

例)

・ランニング中に段差でつまずいた際に足を強く捻って負傷した

・自宅で段ボールの荷物を移動させたときに段差を踏み外した

・私用にて自転車移動中にマンホールに滑って転倒した

状況がわかるように、またその際にどの部位を痛めたのか?因果関係がしっかり説明できるように意識してカルテを書き残すと良いでしょう。

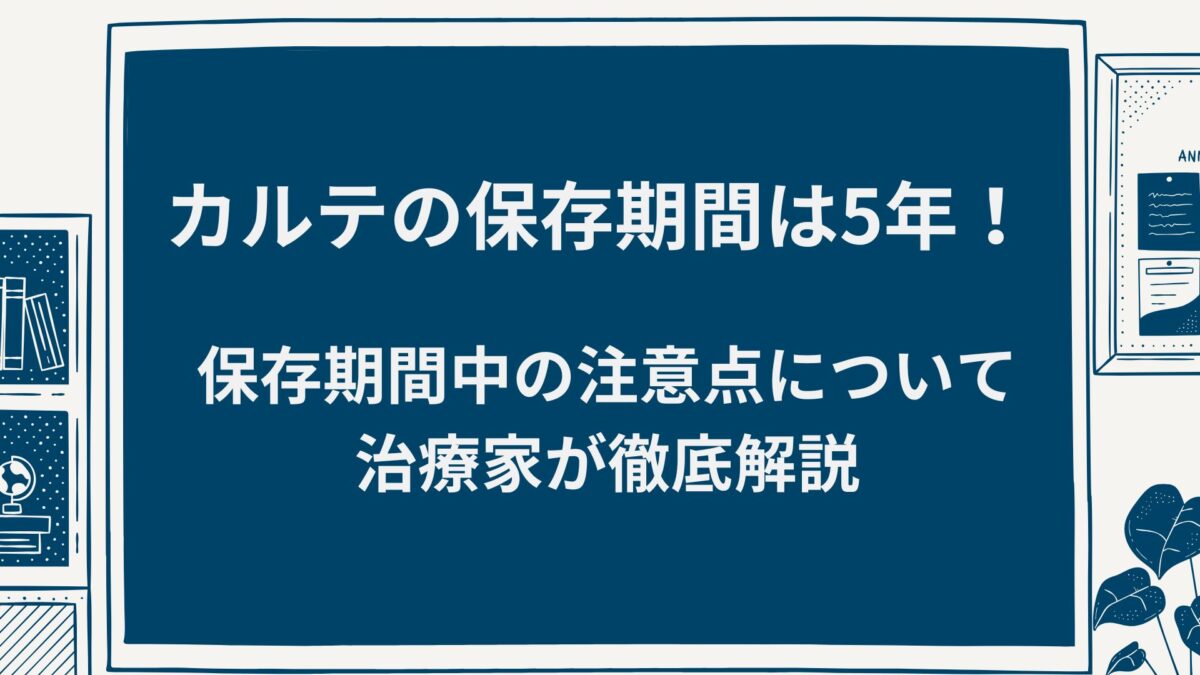

カルテの保存期間について解説!詳しくはこちら↓

保険施術のカルテは?自費の施術にも必要?

施術録の目的は患者情報の管理です。

施術に対する記録は保険でも自費でも必要なので残しておいた方が良いです。

特に、保険適用の治療を行っている場合、施術録(カルテ)からレセプトを作成します。施術録(カルテ)の作成・保管が義務付けられているため、必要不可欠と言えます。保険適用の施術を行わないケースにおいても、常に患者情報を正確に開示できるように施術録(カルテ)を作成して管理保管しておきましょう。

丁寧なカルテ記入は施術者を守ってくれる?

近年は、損傷していない部位も追加して請求したり、治療を行った日数を割増して請求したりなど、保険を利用する際の不正請求は後を立たないのが現状です。施術情報を正確に記録しておくことは、治療院や施術者を守ってくれます。

もし治療院や自分が疑われた場合に施術録(カルテ)を正確に書き残しておくことで、自己を守ってくれる存在にもなります。不用意な不正請求防止にも繋がるので丁寧に記録しておきましょう。不正請求が疑われたとき、正確な情報を記載した施術録(カルテ)がなければ、適切な治療を正しい期間で行っていても証明できません。

万が一、不正請求に加担したとみなされた場合、次のような行政処分が下されます。

- 行政処分の内容の公表

- 療養費の受領委任の取扱いの中止

参考:厚生労働省/保険医療機関等、訪問看護ステーション及び柔道整復師等において不正請求等が行われた場合の取扱いについて

不正請求を行っていないことを証明するためにも、施術録(カルテ)の作成・保管は必要不可欠な存在なのです。

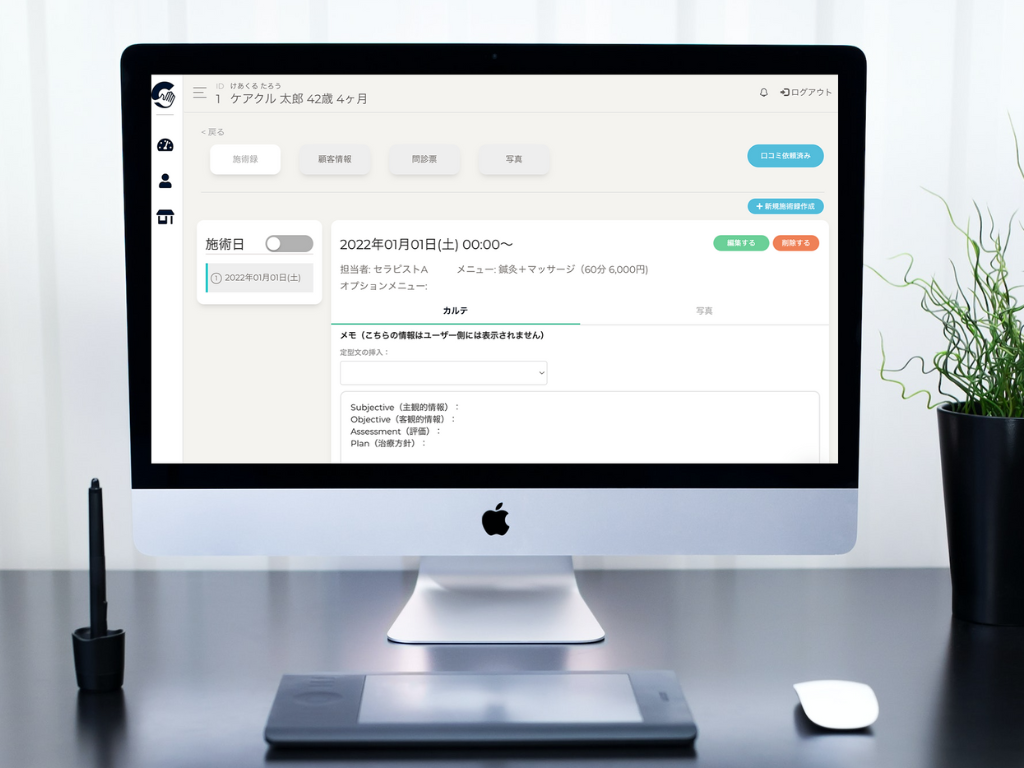

【ヘルスケア領域に特化した電子カルテ】

膨大な量の紙の管理にお困りですか?

リピクルならWeb問診票で来院前に顧客情報の自動登録!

- 店舗運営に必要な機能は一つにまとめたい

- 非効率な運用オペレーションを改善したい

- 紙などのアナログ管理をなくしたい

- 人に依存しない業務フローにしたい

- スタッフの業務負担を削減したい

⇒資料のダウンロードはこちらから

施術録(カルテ)の書き方とは?

施術録(カルテ)の書き方は保険適用か保険適用外かによって大きく変わります。施術録(カルテ)の書き方や記載する必要がある項目について、改めて確認してみましょう。

施術録(カルテ)のルールとは?

施術録(カルテ)は施術内容だけを記載するのではなく、原因と経過を正しく記載する必要があります。「柔道整復施術療養費支給申請書の記載要領」によると、療養費支給申請書の書き方として、負傷名だけでなく、負傷原因も詳細に記載するように決められています。3部位目を所定料金の100分の60に相当する金額により算定することとなる場合には、すべての負傷名にかかる具体的な負傷の原因を記載すること。

このように負傷名につき、負傷原因を施術録に記載しておく必要があります。いつ、どこで、どのように負傷したのかなど、利用者に丁寧にヒアリングを行って記載してください。

そして、傷病ごとの経過もカルテに記載していく必要があります。来院回数や施術の内容はもちろん、症状が快方に向かった場合だけでなく、悪化した場合も正しく記載する必要があります。また、指導や施術の方針なども記載しておく必要があります。

治療院(整骨院・整体院・鍼灸院)の施術録に必要な項目

保険適用施術の施術録(カルテ)を作成する場合、次の項目を記載する必要があります。

- 利用者の情報:氏名、年齢、性別、都道府県番号、住所、電話番号、保険証番号・種別、既往歴

- 負傷名:所定部位の名称及び負傷名、負傷年月日

- 負傷原因

- 施術内容:施術開始日、施術終了日、日数、経過

- 費用:施術にかかった費用(初診料や再診料など)

保険適用外の施術の場合、記載する項目について明確なルールは定められていません。

しかし、利用者の氏名や住所、年齢、電話番号などの基本的な情報をはじめ、症状がある部位や施術方針、経過などをあわせて記載しておくと、施術をスムーズに進めることができます。施術時の事故や施術後クレーム対応時などにも、カルテの記載によって必要な対応が可能となります。

施術録(カルテ)の書き方のコツとは?

カルテを書くときに多くの情報がありすぎて整理されていない場合があります。記述しようと思ったときに、どこから書こうか迷ったことはないでしょうか?こんなときに、書き方のフォーマットや方法を知っておくと便利です。

・SOAPという記入方法を使う

Subject(主観的情報):患者さんがみずから話してくれた内容

Object(客観的情報):問診や検査所見から得られた客観的な情報

Assessment(評価):問診後の判断、SとOの内容から分析した総合的評価

Plan(計画):評価に基づいた施術方針や内容、生活指導など

このように必要かつ残しておかなければならない情報を簡潔にまとめましょう。

施術録(カルテ)を作成・管理する方法

施術録(カルテ)は記載すべき項目や保存期間などが定められていますが、作成や管理方法については明確に決められていません。以前は、紙カルテが主流でしたが、医療業界にもデジタル化の波が押し寄せており急激なデジタル化が進んでいます。従来から活用されている紙のカルテをはじめ、他にも施術録(カルテ)を作成・管理する方法はあります。

最近の電子カルテはどうなの?

近年は、電子カルテを導入する治療院が増えています。施術録(カルテ)入力にかかる手間を削減し、簡単に顧客情報を管理することが可能です。電子カルテは利用者のデータ検索が簡単に行えるだけでなく、予約内容や問診票の管理なども可能な場合が多いです。検査や初検画像など施術に関わるあらゆるデータと合わせて管理・保管できるのが大きな特徴になっています。

治療院の情報が集結しているカルテを電子化することで運営がスムーズになり生産性が大きく向上すると言われています。レセコンや会計システムと連携できるシステムも増えてきているので、自院の運営にかかるさまざまな工程をデジタル化して管理できます。

なかにはLINEや口コミ収集、売上管理、決済システムと連携させて、集客率をアップするための施策が立てられるシステムも存在します。カルテを有効に作成管理して利活用することで施術もうまくいくことでしょう。

ただし、システムによって機能や操作性に差があるため、スタッフが使いやすいシステムを選ぶのがおすすめです。

治療院に電子カルテを導入するメリットについて詳しくはこちら↓

手書きの紙カルテのメリット・デメリットとは?

手書きの施術録(カルテ)はもっとも一般的な管理方法です。紙に記載するだけなので、新たにシステムを導入する必要がなく、PC操作ができなくても施術録(カルテ)を作成できるのが紙カルテのメリットです。施術や問診時に直感的に早く書き残せる利点があります。

ただし、紙のカルテは検索するのに手間がかかり、カルテを目視で共有する必要があるため、業務効率がいいとは言えないのがデメリットです。紛失して無くなってしまったというケースも少なくありません。また、保管場所を用意する必要があり、治療院に大きな棚をおいたり、別で倉庫を用紙する必要も考えられます。個人情報保護の観点からも、人の目に触れる可能性が高いため、セキュリティ面で課題が残ると言われています。

Excel(エクセル)などを利用する?

ExcelやGoogleスプレッドシートといった表計算シートを活用して施術録(カルテ)を管理するのも一つの方法です。フォーマットを決めておけば入力するだけで施術録(カルテ)を作成することができ、データとして共有しやすいという特徴があります。クラウド上でデータを管理するなど、検索しやすい状態にしておくと、業務の効率化に役立つでしょう。

しかし、表計算シートで管理する場合、タブやフォルダを施術日や利用者ごとに分けるなど、明確な管理方法を決めておかないと、利用者のデータが見つからないといったトラブルに発展しかねません。カルテの用途として作られていないのでその点使いにくい部分も出てくるでしょう。複数の施術者が存在する治療院ではお勧めできません。

施術録(カルテ)の活用方法

施術録(カルテ)は利用者の情報を管理したり、不正請求を防いだりする以外にも、多くの活用方法があるといえます。利用者の情報をもとに、売上アップも目指していきましょう。

効果的にリピーターを獲得する方法とは?

施術録(カルテ)には、施術の情報だけでなく、利用者の住所や生年月日、電話番号などの個人情報が記載されています。利用者の趣味趣向や年齢層に合わせてDMやメッセージを送ることで、リピーター獲得に役立てられます。施術中の会話も重要な情報となります。

たとえば、利用者の誕生月にメッセージを送るのも効果的です。利用者にお祝いのクーポンを送付したり、季節ごとにキャンペーン情報を発信すると、再来院につながりやすいでしょう。

再来の予約がないのは、単純にタイミングやきっかけがないだけという方も少なくありません。再来のきっかけを提供するだけで、リピート率が上がる可能性も十分にあるため、施術録(カルテ)からの情報を有効活用してみてください。

症状や施術内容から信頼性を高める方法とは?

施術録(カルテ)に、症状や施術内容を詳細に記載しておくと良いでしょう。

例えば、利用者が再来した際に、「前回このような症状でお悩みでしたよね?」「〇〇の経過はその後いかがですか?」など、利用者に寄り添った質問を投げかけることができます。利用者の状態をきちんと把握して対応すれば、信頼性の向上につながるでしょう。また、「前回は痛みが出ていた部位が、今回は痛みもなく可動域も向上している。」など、施術時のデータを明確に提示しながら説明すれば、施術の信頼性アップにもつながります。

施術録(カルテ)を電子化するメリット

施術録(カルテ)は電子化するのがおすすめです。ここでは施術録(カルテ)を電子化するメリットを紹介していきます。電子カルテの導入を検討している方は、ぜひ参考にしてみてください。

電子カルテがもたらす業務効率化とは?

施術録(カルテ)を電子化すれば、紙のカルテをデータ化したり、膨大なカルテの中から時間をかけて検索したりなどの手間を無くして、業務効率化に役立てることができます。検索が早くなれば患者さんの提案もスピーディーな対応になるのでホスピタリティも向上するでしょう。問診票もデジタル化すれば入力操作の時間も削減できます。

また、カルテ記入も正確になるので誤字やミスも減少します。正確なカルテ情報を常に確認すれば施術もうまくいきやすく、事故なども減少することでしょう。デジタル化をすることで、ただ管理方法が変わるのではなく利活用が可能になります。保険適用の施術を行っている場合、カルテの内容をもとにレセプトを作成するのが一般的です。

電子カルテとレセコンを連携させれば、会計への反映や明細書の発行にかかる時間も短縮できるので、大きく業務が効率化するでしょう。

電子化を進めると治療院が綺麗になる?

電子カルテは保管場所を確保する必要がないので多くのスペースを創出することができます。電子カルテは紙に記入する必要がないため、ペーパーレス化が実現できます。紙も印刷しておく必要がないので、デスクの周りもスッキリすることでしょう。デジタル化すると物が減るので必然的に治療院全体が綺麗になるものです。空いたスペースを利用して院内をより機能的にすることも可能でしょう。

紙のカルテは受付や事務スペースにカルテを保管する場所を確保しなければいけないため、利用者が増えるほど、保管場所を拡大する必要があります。

しかし、電子カルテはデータベース上に保管できるため、物件が狭くてもカルテの管理に困りません。

また、紙代や印刷代などのコスト削減にもつながるでしょう。

施術録(カルテ)の保存期間

整骨院や接骨院でのカルテの保存期間は、治療が終了したとき(施術の中止や転院も含む)から5年間と定められています。

たとえ利用者の意思で施術を中断したり、廃業したりといった場合でも、施術録(カルテ)は保存する必要があるので、注意しましょう。

参照元:保険医療機関及び保険医療養担当規則(昭和三十二年厚生省令第十五号)(第九条)

施術録(カルテ)を作成するときの注意点

施術録(カルテ)を作成するときは、次の3点に注意して記載しましょう。

保険適用施術と保険適用外施術は区別する

保険適用施術と保険適用外(自費)施術では、施術録(カルテ)に記載しなければいけない項目やルールが異なります。

また、保険適用施術の施術録(カルテ)は保存期間が決められているため、間違って削除するなどのミスを防止するためにも、施術ごとに分けて記載しましょう。

負傷部位数に限らず原因を記載する

「柔道整復施術療養費支給申請書の記載要領」では、「3部位目を所定料金の100分の60に相当する金額により算定することとなる場合には、すべての負傷名にかかる具体的な負傷の原因を記載すること。」と定められているため、負傷が2部位以下であれば療養費支給申請書への記載は不要です。

しかし、負傷が2部位以下であれば、負傷原因を記載しなくてもいいということではありません。

施術録(カルテ)には負傷部位数に関係なく、負傷原因を記載して保管しておく必要があるので、注意しましょう。

療養費支給申請書よりも具体的に記載する

療養費支給申請書は施術録(カルテ)をもとに作成するため、「療養費支給申請書の項目にあわせて施術録(カルテ)を作成すればいい」と思うかもしれませんが、施術録(カルテ)は利用者に正しく施術を進めるために大切な情報元となるので詳しく記載した方が良いでしょう。

施術内容や経過だけでなく、施術を行った経緯や利用者のパーソナルな情報など、施術に役立つことは細かく記載しておくと、万が一トラブルが起こったときの原因究明や、証拠の提出にも役立ちます。

まとめ

施術録(カルテ)は保険適用、適用外に関わらず、作成しておく必要があります。必要な項目はそれぞれ違いますが、利用者に寄り添った施術を進めていくため、また満足度を高めるためにも、施術録(カルテ)は詳細に記載しておきましょう。紙のカルテやExcelなどの表計算シートで施術録(カルテ)を管理する方法もありますが、業務の効率化を図るなら、電子カルテシステムの導入がおすすめです。

鍼灸・整骨・整体院専門の電子カルテシステム「リピクル」は、電子カルテをはじめ、問診票やレセコンの一元管理ができるクラウドサービスです。予約管理、顧客管理、分析、口コミ連携なども可能で、集客やリピーター獲得に大きく役立つので、ぜひ導入を検討してみてください。

⇒無料オンラインデモはこちらから

監修者プロフィール

- 大学卒業後、東京医療専門学校に進学。鍼灸マッサージ師、柔道整復師の国家資格を取得。整骨院や整形外科などの医療機関にて臨床現場を経験し、その後カナダ・トロントへ留学。現地治療院にて臨床を経験し、帰国後、麻布十番に治療院を開業。

最新の投稿

コラム2026年1月26日治療院(整体院・整骨院・鍼灸院)の開業までに必要な届け出と開業届について解説

コラム2026年1月26日治療院(整体院・整骨院・鍼灸院)の開業までに必要な届け出と開業届について解説 コラム2026年1月8日【2025年最新版】整体向け顧客管理ソフトおすすめ12選|電子カルテ・予約システム

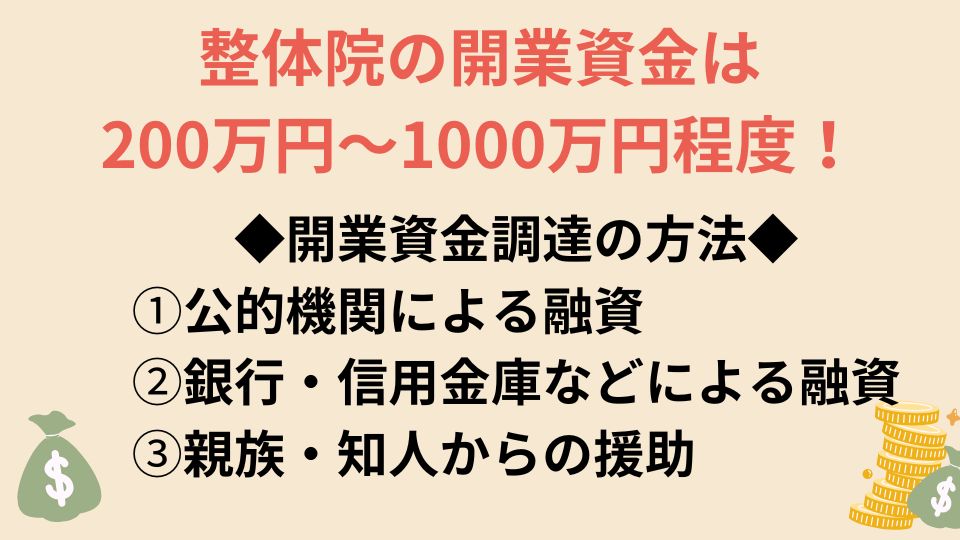

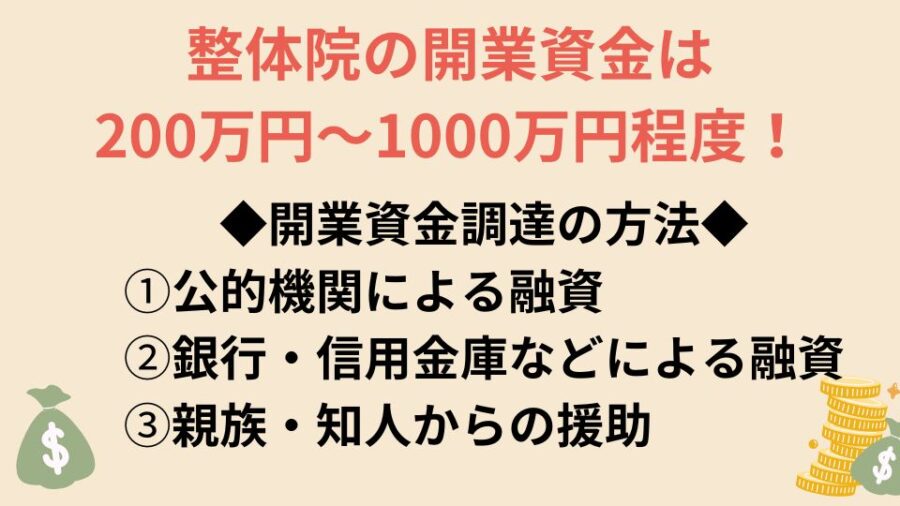

コラム2026年1月8日【2025年最新版】整体向け顧客管理ソフトおすすめ12選|電子カルテ・予約システム コラム2025年12月26日整体院の開業資金はいくらかかる?準備すべきことと資金の調達方法

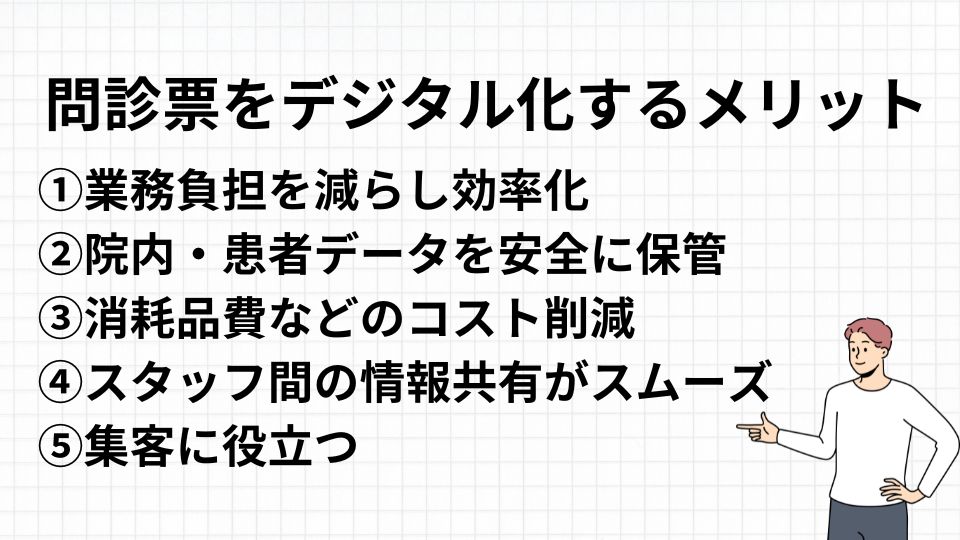

コラム2025年12月26日整体院の開業資金はいくらかかる?準備すべきことと資金の調達方法 コラム2025年12月26日問診票をデジタル化するメリット・デメリットをわかりやすく解説!

コラム2025年12月26日問診票をデジタル化するメリット・デメリットをわかりやすく解説!