【監修者】

岩井 隆浩(麻布十番ループル治療院 創業者)

はり師/きゅう師/あん摩マッサージ指圧師/柔道整復師

院内の忙しい現場では常に多くの課題を抱えているものです。施術はもちろんのこと、患者さんのフォローアップや、事務作業も少なくありません。

しかし、もっと患者さんに寄り添いながら良い施術を提供したいと思っていませんか?

またはもっと効率的に業務を行えるようにしたいと思っていませんか?

そんな時に、役立つのが電子カルテです。電子カルテの導入は現場の業務効率をあげるだけでなく、コスト削減にも繋がります。あらゆる作業を効率化することで大切な時間を捻出することができます。

また紙カルテを置く場所が不要になるだけでなく、情報の検索性も向上します。

この記事では、電子カルテのメリットやデメリット、導入時の流れについて解説していきます。

目次

電子カルテと紙カルテの大きな違いとはなにか?

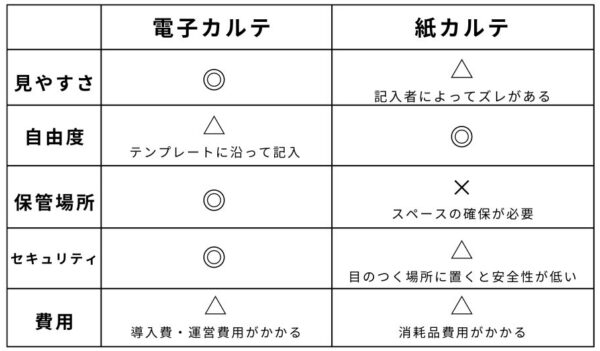

電子カルテは、なんだか良さそうな気もするけど、結局紙カルテと変わらないのでは?実際にやっていることは同じなのでは?と疑問に思うかもしれません。

しかし、この「違い」を把握することで、電子カルテの必要性がより明確に理解できます。電子カルテがもたらすポテンシャルは今後の経営に欠かせない存在となるでしょう。

まず大きな違いは当たり前ですが、デジタルで情報を管理しているということです。

デジタルで管理された情報は、取り扱いが圧倒的に楽になることを意味します。それを使いやすい状態にしているのが電子カルテなのです。

例えば、検索しやすい、連携しやすい、場所に依存しない、ミスが減るなど、多くの部分で効果を感じられるようになるでしょう。これは紙では不可能です。

つまり、院内において最も重要な、患者さんと施術の情報共有がスムーズになるのです。

この情報が簡易に扱いやすくなるということは、院内のあらゆる部分が効率化するということになります。

検索が早ければ予約対応で患者さんをお待たせませしません。問診票やカルテ情報が連携していれば施術がうまくいきやすいです。どこでも情報が確認できて、どこでもカルテを書くことができます。

各スタッフのスピードとクオリティが同時に上がると考えれば、必要な理由が理解しやすいです。また、紙カルテは情報は残せるものの利活用することが難しいとされています。

一方、電子カルテはデジタルに統合された情報が自院にとっての資産になっていく可能性を秘めています。より詳しくみていきましょう。

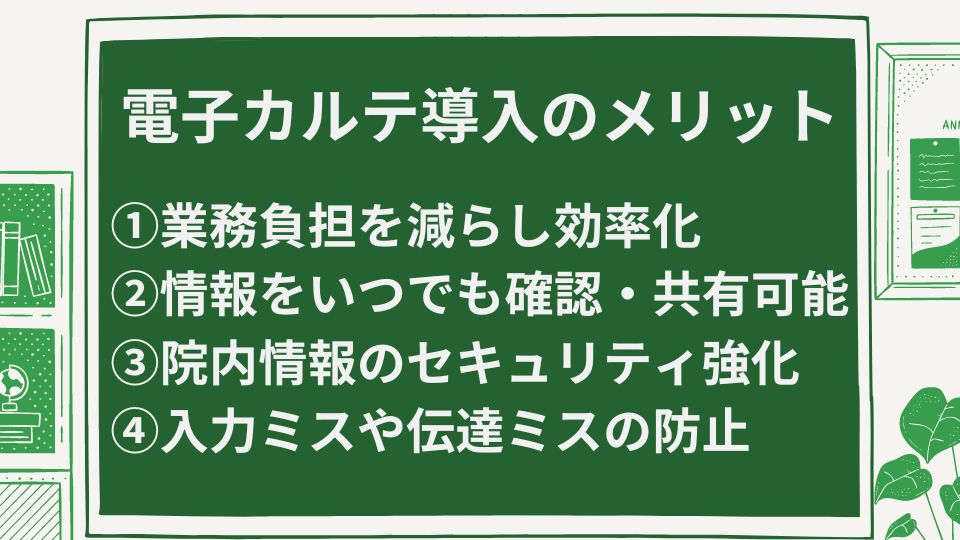

電子カルテを導入するメリット

最近の電子カルテは機能や使い勝手も日々進化しています。

いざ導入してみると、色んな部分で利活用できるのがわかります。

そこで、電子カルテ導入のメリットを詳しく紹介していきます。意外な活用方法もあるかもしれません。

電子カルテの魅力とは何か?自院の運営をイメージしながら確認してみてください。

業務の負担を減らし効率化

鍼灸院や接骨院で患者さんに施術をすれば、カルテは必ず書く必要があります。

しかし、忙しければ忙しいほど施術数や時間が増えるだけでなく、カルテを書く時間は減るものです。

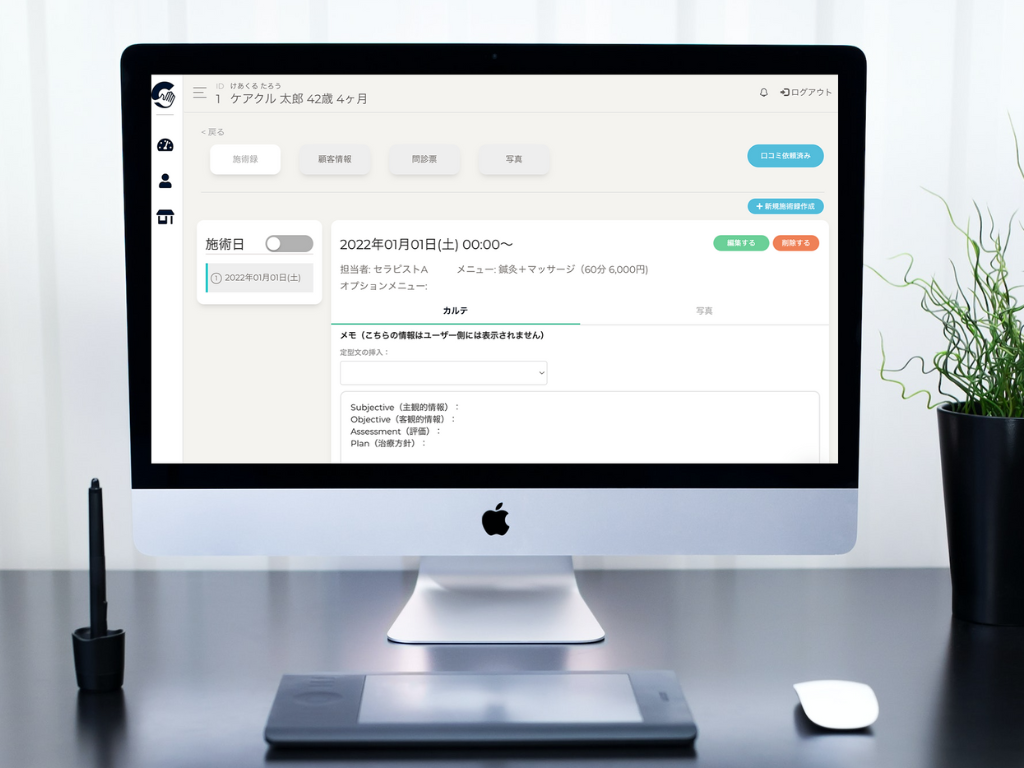

その時に電子カルテがあれば、記述すべき項目をフォーマット化しておくこともできるので、カルテを効率的に書き残すことが可能です。

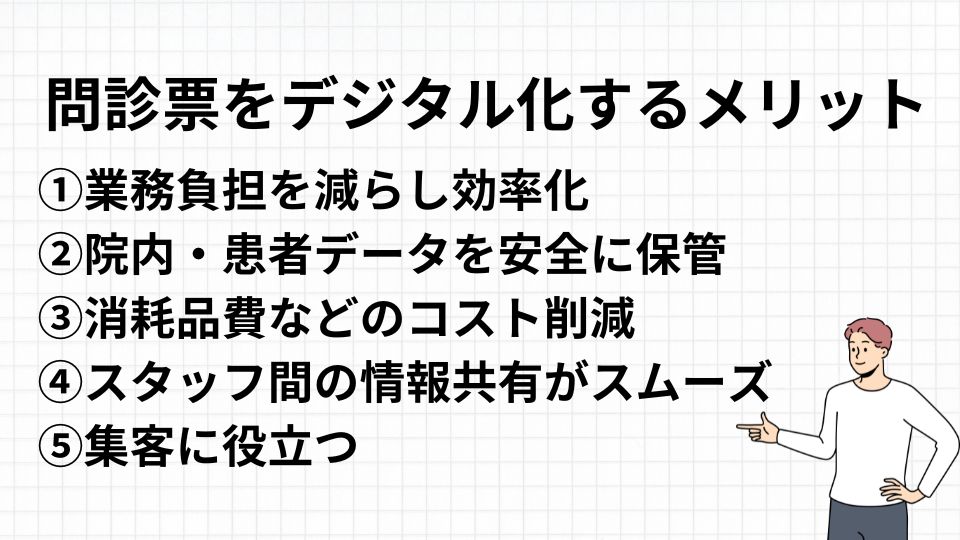

また、来院情報や施術内容、検査の写真なども保存することができ、検索機能によってすぐに情報を取り出せるので、多くの手間を省くことができます。カルテだけでなく、問診票もデジタル化しておけば、新規の患者さんが来院する前にあらかじめ情報を精査できます。施術の準備をしておけば、より良い施術を提供できるでしょう。

このように業務効率化をするだけでなく、新規対応やリピート対策もうまくいきやすいので、生産性の向上に寄与することでしょう。

このような取り組みを院全体で行えば売上アップが狙えます。

最近は、会計システムと連携している場合もあり、施術者が入力した内容や施術、メニューをもとに会計を表示することも簡単です。スタッフの業務改善と効率化はもちろん、利用者の待ち時間を減らすことにもつながるでしょう。

情報をいつでもすぐに確認共有できる

最近の電子カルテはどんどん進化しています。

カルテ機能だけでなく、さまざまな機能が連携しているのが現在の電子カルテです。

電子カルテを導入することにより、利用者の情報をはじめ、施術内容や来院歴などのデータをまとめて管理することができます。

欲しい情報の検索や、時期を絞った結果などをすぐに表示できるため、業務効率化を実現できるでしょう。

クラウド型の電子カルテであれば、場所や端末を選ばずカルテにアクセスできるので、出先で電子カルテを確認したり、訪問診療に活用したりなど、用途が広がります。

スタッフ間においてスムーズに情報共有できるのも電子カルテの魅力といえます。複数の場所で施術をしたり、往診や出張に出向いた時にも便利になるでしょう。

紙で保管する必要がない、セキュリティ面の強化になる

電子カルテは物理的な保管場所を確保する必要がないため、データが増えても保管スペースに悩む必要がありません。

紙カルテは、受付内や事務スペース内に鍵をかけて保管しておくのが本来重要ですが、厳重な管理を実現することが運用上は難しいことが多いようです。

また、カルテを探すのに時間がかかるほか、利用者や来院する業者の目に触れる可能性があるなど、セキュリティ面で万全であるとは言えません。

電子カルテはデバイス画面以外で、利用者や業者の目に晒されることがないため、院内における情報流出の心配が少ないのが特徴です。

データのバックアップを取っておけばカルテの紛失を防げるほか、アクセス制限や暗号化などの対策を取れば、情報をより強固に保護できるでしょう。

とにかく院内の場所を取らないのは大きな利点です。空いたスペースを有効活用しましょう。電子カルテは物理的な保管場所を確保する必要がないため、院内の使用面積を増やすことが可能です。

そのような観点からも、固定費の削減につながることでしょう。

スタッフの採用や教育に活かせる

鍼灸院や接骨院の成功にはスタッフの採用や教育が不可欠です。そんな時にも電子カルテは有効です。どのような施術をしたのかカルテを見ることでおおよそ内容を把握できます。

すぐに情報を取り出せるだけでなく、権限さえあればどこでも確認することが可能なので、新人の教育や、先輩施術者の内容を把握したりなど勉強するためにも大きな強みとなるでしょう。

また、成功体験の多いチームを作ることができればスタッフの採用にも活きる特徴になるでしょう。最近の卒業生はデジタルネイティブな年代に近いです。院内のカルテが紙の管理なのか?電子カルテによるデジタル管理なのか?このような部分も就職時の決め手となりつつあるのです。

優秀な人材を集めて、院内が活気ついてくれば自ずと成功は近づいてくるでしょう。

入力ミスや伝達ミスを防止できる

紙のカルテは施術者が手書きで記入をしたり、スタッフがその内容をもとにデータを手入力したりすることがほとんどです。手書きによる情報伝達やデータ入力は、文字の読み間違いや入力ミスにより、トラブルに発展することも珍しくありません。

またはこれは、会計時の計算を行う時にも同様です。電子カルテは文字のクセなどがないので情報が正確に伝わりやすいでしょう。

デジタル問診票を利用する場合は、患者さんが必要な情報を記入してくれるので間違いが少なくなります。院内すべての人々による情報伝達がスムーズになるのです。

情報の誤りや齟齬によるトラブルを未然に防ぎ、安定的な運営を目指しましょう。

患者さん側にもメリットがある

電子カルテの導入は、院側にもメリットがありますが、患者さん側にもメリットがあります。

まず電子カルテを使用することで情報の検索性が高まるのでスムーズな対応が可能となります。近年は予約システム機能が連動している場合もあるので、情報が正確にスピーディーに共有されます。

また、現在電子カルテシステムには初診票や問診票の機能がついている場合が多いです。その場合、患者さんや顧客は自分の伝えたいことを来院する前に、あらかじめ落ち着いて記入した情報を院に対して共有できます。

そうすることにより、来院時にはスムーズに施術がスタートできるので、患者さんや顧客は面倒な書面による記入がなくなります。

施術者側は、事前に情報がわかるので効果的な施術を提供できる可能性が高まります。施術がうまくいくことで、満足度が高まるだけでなく、結果的に信頼関係ができるので、リピートや紹介に繋がることもあるでしょう。その内容をカルテに簡単に残せるので双方にメリットがあると考えられます。

電子カルテを導入するデメリット

業務を大幅に効率化することが期待できる電子カルテですが、一方でデメリットも存在します。

リスクをよく理解して回避することで、より電子カルテの導入や運用がうまくいきやすいのでポイントを整理しておきましょう。

リテラシーが求められる

電子カルテの導入は業務フローの変更やマニュアル作成など、現場スタッフがスムーズに通常業務を行えるまで準備に時間がかかる可能性があります。紙カルテはこれまでの業務フローを変更する必要がありません。

自院のスタッフのITリテラシーや業務内容に応じて、最適な方法を検討してみてください。

操作が簡単なシステムを導入するのも一つの方法となるでしょう。実際に使用する現場を意識した導入が大切です。

停電時に使用できなくなる

電子カルテはPCなどの端末を使用して入力や確認を行うため、停電時は使用できなくなってしまう可能性があります。一定時間、電子カルテにアクセスできないと業務に支障が出たり、利用者を待たせてしまったりする可能性があるので注意しましょう。

対策として停電した際にカルテの入力や会計などが行えるよう、タブレット型や他の端末を使用した方法を準備しておくと良いでしょう。

また、PCによるデータ保管の場合、端末が故障すると電子カルテにアクセスできないだけでなく、データが消失するケースもあります。PCによるデータ保管の場合は、電子カルテのデータをこまめにバックアップして復旧できるような対策を行っておきましょう。もしくはクラウド型のサービスを選択しましょう。

業務フロー変更を必要とする場合がある

電子カルテを導入するときは、業務のやり方に大きな変更を伴う場合もあります。

導入時には、変更したくない部分まで変わらないように、担当者に相談すると良いでしょう。

業務改善や効率化に繋がっているか、見極めることも重要です。施術や価値提供に悪影響がないかチェックすることも必要です。

また、長期に渡って紙カルテを使用してきた場合、スタッフがシステムに慣れるまで一時的に業務の効率化が落ちてしまう可能性があることも理解しておきましょう。

テンプレートを統一しなければいけない可能性がある

紙のカルテは柔軟に項目や形式を変更することができますが、電子カルテはシステム独自の入力形式を求められる場合があります。導入する前に、カスタマイズ可能なシステムか確認すると良いでしょう。紙のカルテの書き方は担当者によって違いがあり、独自の方法で記入されているケースも少なくありません。

これまで紙カルテに記載できていた内容が記載できなくなる可能性もあることでしょう。

電子カルテのシステムによって項目や形式がまとまると運用しやすくなります。

システムを導入するときは、入力形式を十分に確認する必要があるでしょう。

導入や運用のコストがかかる

電子カルテは、導入や運用費用、メンテナンス費用などのコストが発生します。

紙のカルテと比べて備品費を削減できるほか、電子カルテの導入によって業務が効率化すれば、人件費の削減にもつながるので、双方のメリットとデメリット、価値とコストを整理して判断すると良いでしょう。

もちろん運用費用が安いに越したことはありませんが、電子カルテシステムは価格によって機能やサポートが大きく変わります。価格だけで電子カルテシステムを選ぶと、かえって効率が悪くなる可能性があります。

自院に必要な機能や使いやすさなど、費用とあわせて検討してみてください。

電子カルテは院内スタッフ全員が使用するものなので、使い方に一貫性があるよう定期的に確認し、管理してきました。これにより大きなトラブルを回避しています。

電子カルテの普及率は上がっている

厚生労働省が公表した「医療施設調査」によると、一般病院などでも平成20年から令和2年にかけて43%増、一般診療所では35.2%増と、電子カルテの普及率が上がっているのがわかります。

また、病床が400床以上の病院では令和2年の時点で電子カルテの普及率が91.2%というデータも存在します。

このことから、多くの病院が電子カルテを採用しており、この流れは鍼灸院や接骨院にも必ず訪れる流れであるといえます。

しかし、大きな病院と比べて一般診療所では紙カルテを採用しているケースもまだまだ多く、その理由として紙カルテの使いやすさやITリテラシーの低さが挙げられます。メモや記入の自由度が高い馴染みのある紙カルテを継続しているケースも多いのが現状です。

今後は、マイナンバーカードを保険証として利用できるようになったこともあり、ますますデジタル化や電子カルテの普及率は上がっていくことでしょう。法律や運用ルールの変化についても今後は注意が必要です。

知っておくべき電子カルテの原則とは?

電子カルテは紙カルテ同様、記録する内容や保存方法などが定められています。

事前に電子カルテの三大原則や保存期間を確認し、スムーズでトラブルのない運用を心がけましょう。

電子カルテの三大原則

電子カルテには保存に関する次のような三大原則があります。

- 真正性:記録者や日時などが記載されており、記録した電子カルテの内容が虚偽ではないと証明できる

- 見読性:データとして表示、または印刷して内容を確認できる

- 保存性:真正性のある電子カルテの情報が内容を確認できる状態で保存してある

参照元:厚生労働省「医療情報システムの安全管理に関するガイドライン 第5版」

参照元:厚生労働省「医療情報システムを安全に管理するために」

このように信頼性のある電子カルテとしてデータを保存するためには、三大原則に適応したシステムを導入する必要があります。

電子カルテの保存期間

電子カルテの保存期間は記録する内容によって違います。

診療内容や診断結果、経過など、診療に関するデータは診療が完結した日から5年間保存する必要があります。

保存期間は紙カルテにも同様に適用されているので、紙カルテから電子カルテに移行しても、従来通りの期間を目安に保存してください。

参照元:保険医療機関及び保険医療養担当規則(昭和三十二年厚生省令第十五号)(第九条)

→カルテの保存期間について詳しくはこちら

電子カルテの種類

電子カルテはおもに次の2つの種類に分かれます。特徴や機能などを把握して、自院に最適な電子カルテを選択しましょう。

クラウド型

現在クラウド型は外部サーバーのアクセスを利用して電子カルテの管理を行います。複雑なインストールの作業が少ない場合が多いので導入が簡単です。

複数のデバイスを利用して運用する場合にも便利な場合が多いです。

自院でサーバーを準備して運営する必要がないため、導入や運用、メンテナンスにかかるコストを大きく削減できるのがメリットです。

また、システムごとにある程度規格が決まっているため、導入までの期間が短いのも特徴です。外部のサーバーにアクセスするので、情報漏洩が起こらないようにセキュリティ面を強化する必要があります。

オンプレミス型

オンプレミス型は、自院に設置したサーバーにアクセスして電子カルテを管理するシステムです。

院内のネットワークを使用するため、外部への情報漏洩リスク低下に寄与する部分が大きなメリットです。オンプレミス型はカスタマイズ性に優れており、ほかのシステムと連携できるなど、自由度が高い場合もあります。

しかし、自院でサーバーを管理しなければいけないため、システムの構築やメンテナンスなども行う必要があるので、難易度が高く場合によっては運用費がかさむこともあります。

また、データが蓄積していくとサーバーの容量が不足したり、動作が重くなったりするケースもあるので、長期的な目線を持って導入を検討する必要があるでしょう。

電子カルテ導入までの流れ

電子カルテ導入までの流れを説明していきます。

電子カルテ導入までのステップ

電子カルテは一般的に次のステップで導入します。

- 電子カルテシステムを選ぶ

- 要件を確認してシステム設定を行う

- 試験運用を開始する

- 運用を開始する

電子カルテを導入するときは、まず予算や機能から複数のシステムに絞り込みます。システムによってサポート内容が違うので、PC操作などに不慣れな場合は、導入サポートや遠隔操作など、手厚いサポート体制を整えているシステムを選びましょう。

運用の準備が整ったら試験運用を開始します。試験運用を行っておくことで、自院の体制や業務に合ったシステムかどうかを最終判断できるでしょう。試験運用によって見つかった課題を解消し、通常業務が滞りなく行えるようであれば、本運用を開始できます。

当院では紙カルテの内容をすべてタブレットに移行し、情報に素早くアクセスできるよう整備しました。また、運用をできるだけシンプルにすることに努めたことも成功の要因です。現在は紙カルテに戻すことが不可能なほど、デジタル化が進んでいます。

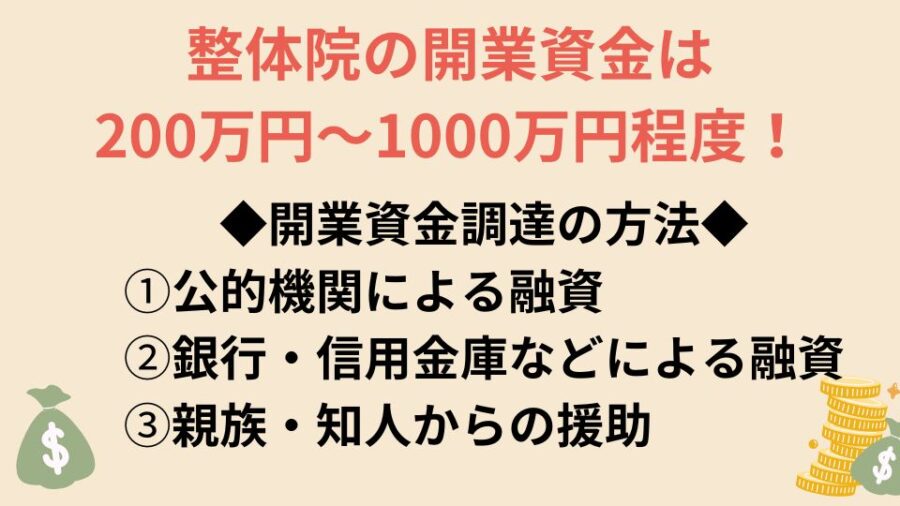

電子カルテの導入費用

電子カルテの導入費用はオンプレミス型とクラウド型で大きく変わるので、おおよその目安を以下で確認してみてください。

- クラウド型:初期費用:無料〜数十万程度 月額1万円〜数万円程度

- オンプレミス型:初期費用:300万円〜500万円程度

クラウド型は初期費用が安く、スピーディーに運用を開始できるというメリットがあります。

システムの月額料金は発生するので認識しておかなければいけません。

ただし、オンプレミス型も導入費用に加えて大きなメンテナンス費用がかかる場合があるので、機能やセキュリティ面、予算に合わせてシステムを検討すると良いでしょう。オンプレミス型はサーバーを自院に設置する必要があるため、初期費用が大きくなってしまいます。

電子カルテだけでなくレセプトのシステムを用意する場合、別途150万円〜200万円程度の費用が必要になると言われています。

電子カルテを導入するときの注意点

電子カルテを導入するときは、予算や機能、使いやすさなど、あらゆる角度から検討することが必要です。特に次の2点に注意して電子カルテを導入してみてください。

費用対効果を検討する

電子カルテシステムはかかる費用を長期的に計算して、費用対効果が見込めるものを選ぶのがおすすめです。初期費用のコストだけでなく、長期的な目線も必要です。

電子カルテシステムを導入するときは、初期費用や月々の運用コストだけでなく、数年〜数十年運用した場合、どのようなコストが発生するかを担当者に確認してから検討してみてください。

また電子カルテが導入されることによって新しくなにができるのか?

必要な機能を絞り込む

機能はあればあるほど便利ということはありません。直感的に操作できなければ、スタッフが操作方法を理解するまでに時間がかかったり、マニュアルや研修が必要になったりと、スムーズに運用を開始できない可能性もあるのです。

あくまで電子カルテシステムを操作する機会が多いのはスタッフであるということを認識し、スタッフの意見を取り入れた上で、必要な機能を備えた電子カルテシステムを導入するのがおすすめです。

まとめ

感染症対策の意識が高まったことやマイナンバーカードを保険証として使用開始したことを理由に、電子カルテシステムを導入する接骨院や整骨院、治療院も増えています。

業務効率化やミス防止の観点から、今後電子カルテシステムはますます普及していくことが考えられます。

自院のリソースを確保し、生産性を上げるためにも、ぜひ電子カルテシステムの導入を検討してみてください。

監修者プロフィール

- 大学卒業後、東京医療専門学校に進学。鍼灸マッサージ師、柔道整復師の国家資格を取得。整骨院や整形外科などの医療機関にて臨床現場を経験し、その後カナダ・トロントへ留学。現地治療院にて臨床を経験し、帰国後、麻布十番に治療院を開業。

最新の投稿

コラム2026年1月26日治療院(整体院・整骨院・鍼灸院)の開業までに必要な届け出と開業届について解説

コラム2026年1月26日治療院(整体院・整骨院・鍼灸院)の開業までに必要な届け出と開業届について解説 コラム2026年1月8日【2025年最新版】整体向け顧客管理ソフトおすすめ12選|電子カルテ・予約システム

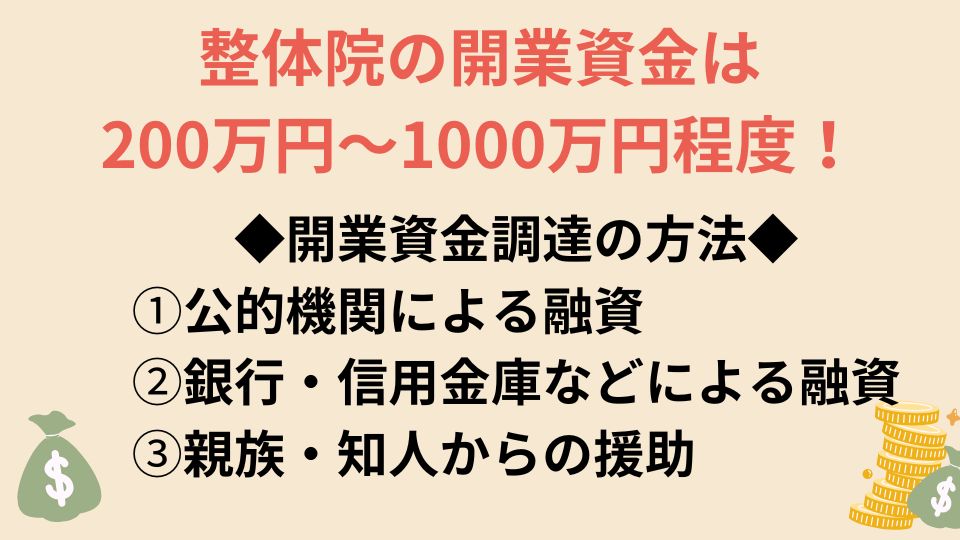

コラム2026年1月8日【2025年最新版】整体向け顧客管理ソフトおすすめ12選|電子カルテ・予約システム コラム2025年12月26日整体院の開業資金はいくらかかる?準備すべきことと資金の調達方法

コラム2025年12月26日整体院の開業資金はいくらかかる?準備すべきことと資金の調達方法 コラム2025年12月26日問診票をデジタル化するメリット・デメリットをわかりやすく解説!

コラム2025年12月26日問診票をデジタル化するメリット・デメリットをわかりやすく解説!