治療院においてカルテ記載は必要な業務のひとつです。では、何のためにカルテ記載は必要なのでしょうか?

本記事では、これから治療院業界で働く先生方や、開業を検討されている先生方に「カルテ記載」について解説して詳しく解説していきます。

カルテの記載内容や保管期間など、知っているようで意外と知られていない内容をご紹介しますので、ぜひご覧ください。

目次

カルテを書くことは法律上の義務!その目的とは

治療院のなかでも、整骨院・接骨院・鍼灸院では、カルテを書くことが義務化されていますが、その目的とはどのようなものがあるのでしょうか。

以下で詳しく解説していきます。

カルテを作成することが義務付けられている

治療院のなかでも整骨院・接骨院・鍼灸院では、カルテの作成が義務付けられています。

たとえば、整骨院・接骨院では「受領委任の取扱規程」において施術録(カルテ)の記載の必要性が明記されています。

同様に鍼灸院でも保険施術を行ったさいには施術録の記載が義務付けられており、保存期間はともに5年間です。カルテの作成は、保険外の実費施術のみを行う場合では義務付けられておらず、保険施術(療養費支給申請)を行った場合のみ義務付けられています。

ただし、保険施術・実費施術共に、施術後日に患者様の身体にトラブルが起きた際に適切な施術を行った証拠としてカルテが有効になる場合もあるため、自衛のためにもカルテ作成はしておくべきです。

→カルテの保存期間について詳しくはこちら

診療・治療・施術に必要になるため

カルテの作成・保管は施術を行う上で重要な書類となります。

保険施術(療養費支給申請)において、カルテの作成・保存は義務化されていますが、保険外の施術においても業務上必要になります。

ひとり一人の症状経過・生活環境・施術内容などの情報を管理・共有できるのはカルテしかありません。カルテを記載しておかなければ、次回患者様が来院されたとき的確な施術ができずに顧客満足度を低下させてしまう可能性があります。

また先述したように、施術後日に患者様の身体にトラブルが起きた際、自院の施術の正当性を訴える証拠としてカルテが必要になります。

保険請求の根拠となるため

カルテの作成・保管は保険請求の根拠となります。

整骨院・接骨院において具体的な例をあげると、3部位の負傷を請求する「3部位請求」や、3ヶ月ごとに負傷部位が変わる「部位転がし」などにおいて不正請求の疑いが生じるケースが多く接骨院への調査が入ることがあります。

このときに、整骨院・接骨院側の請求が正しいものだということを証明する材料がカルテです。問診や検査所見を明記し、施術や評価の変遷がわかるカルテ記載をすることで正当性が主張でき、自院の潔白を証明できます。

カルテは、保険適用の施術を行う際に記録を残すことが必須です。自費施術においても、記録を残すことが推奨されます。ただし、カルテを「何のために書いているのか」を見直すことで、その意義がより明確になり、大きな価値を生み出します。

もちろん、制度上の要件を満たすために記録する姿勢は重要です。しかし、それに加えて、カルテの内容を工夫することで施術の質を高め、患者さんの満足度を向上させる効果があります。カルテを通じて、現状の把握、施術後の変化の記録、施術計画の立案などを適切に管理することで、院全体のクオリティが向上します。

カルテの種類と基本的な書き方

治療院においては、保険施術・実費施術のいずれにおいてもカルテの記載が必要であることをご理解いただけたかと思います。そこで今回は、カルテの具体的な種類や基本的な記載方法について詳しく解説していきます。

一般的なカルテの記録内容

カルテの記録内容は一般的に以下の4つです。

- 患者情報(氏名・生年月日・住所)

- 負傷名・負傷原因・症状

- 施術内容

- 施術日

上記のほかにも、既往歴・家族歴・仕事内容など様々な情報を必要に応じて記載する必要があります。

接骨院においては、カルテ(施術録)の記載内容が「柔道整復師の施術に係る療養費の算定基準の実施上の留意事項等について」で明記されていますので、下記をご確認ください。

◎以下引用

1 施術録の記載項目

(1) 受給資格の確認

ア 保険等の種類

① 健康保険(政・組・日) ② 船員保険 ③ 国民健康保険(退)

④ 共済組合 ⑤ 老人保健 ⑥ その他

イ 被保険者証等

① 記号・番号 ② 氏名 ③ 住所・電話番号 ④ 資格取得年月日

⑤ 有効期限 ⑥ 保険者・事業者名称及び所在地 ⑦ 保険者番号等

ウ 公費負担

① 公費負担者番号 ② 公費負担の受給者番号

エ 施術を受ける者

① 氏名 ② 性別 ③ 生年月日 ④ 続柄 ⑤ 住所

オ 一部負担割合

0割・1割・2割・3割等

◎以上のことは被保険者証等から転記するほか、必要な事柄は患者から直接聞いて記載する。

◎月初めに適宜、保険証を確認するなど、必要な措置を講ずること。

(2) 負傷年月日、時間、原因等

正しく聴取して必ず記載すること。

① いつ

② どこで

③ どうして

(3) 負傷の状況、程度、症状等

近接部位の場合は、その旨表示又は図示すること。

(4) 負傷名

第6の2の(1)によること。

(5) 初検年月日、施術終了年月日

(6) 転帰欄には、治癒、中止、転医の別を記載すること。

(7) 施術回数

(8) 同意した医師の氏名と同意日

(9) 施術の内容、経過等

施術月日、施術の内容、経過等を具体的に順序よく記載すること。

(10) 施術明細

① 初検月日、時間外等の表示、初回施術、初検料(加算=休日・深夜・時間外)、往療料km(加算=夜間・難路・暴風雨雪)、金属副子、その他

② 再検料、往療料、後療料、罨法料、電療料、包帯交換、その他

③ 上記について施術後その都度、必要事項及び金額を記入すること。

④ 一部負担金、長期・多部位の定額料金等、窓口徴収の金額は正確に記入すること。

⑤ 施術所見を記入すること。

(11) 施術料金請求等

請求年月日、請求期間、請求金額、領収年月日

(12) 傷病手当金請求等

傷病手当金証明に関する控えとして、労務不能期間、施術回数、意見書交付年月日

◎ここまで引用文

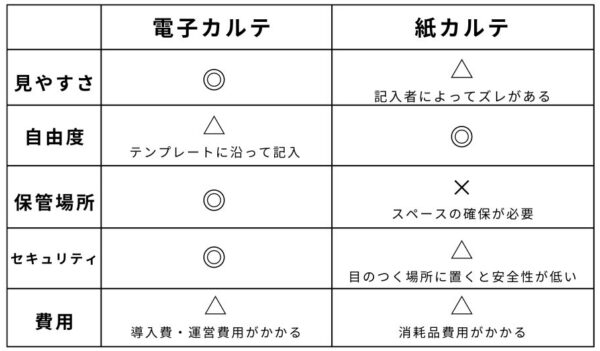

カルテの種類はおもに2つ

カルテには、紙カルテと電子カルテの2種類が存在します。多くの治療院では、従来から使用されてきた紙カルテが主流ですが、近年では電子カルテを導入する治療院が急速に増加しています。

紙カルテの最大のメリットは、導入コストが低く、ランニングコストもほとんどかからない点です。しかし、デメリットとしては、カルテの文字が読みづらくなったり、共有が難しくなることが挙げられます。また、膨大な量のカルテを保管するためには、物理的なスペースが必要となり、整理や管理が煩雑になる可能性もあります。

一方、電子カルテのメリットは、パソコンやタブレットなどの端末を使うことで、すべてのカルテをデジタル形式で一元管理できる点です。これにより、データの共有が簡便で、スタッフ間での情報伝達がスムーズに行えます。また、紙カルテとは異なり、物理的な保管場所を必要とせず、診療データを効率的に管理できます。しかし、電子カルテは初期導入費用が高額であり、運用コストも紙カルテに比べて高くなる場合があります。

さらに、電子カルテには「オンプレミス型」と「クラウド型」の2種類があります。オンプレミス型は、治療院内のサーバーや端末にデータを保存・管理する方式で、セキュリティ面では高い安定性を誇ります。しかし、その分、導入費用や維持費が高額となるため、大規模な病院などでの導入が一般的です。対して、クラウド型はインターネット上のサーバーにデータを保存し、インターネット環境さえあればどこからでもアクセスできるため、比較的低価格で導入でき、治療院にとっては非常に実用的な選択肢となります。

大規模病院では、セキュリティ面からオンプレミス型を選択することが多いですが、治療院であれば、価格が手頃で利便性も高いクラウド型をおすすめします。

カルテの書式

カルテは「保険医療機関及び保険医療養担当規則」において書式が決められています。書式は次の3つに分かれています。

- 様式第一号(一)の1:カルテの表紙にあたるページで、最低限記録する内容を記載する

- 様式第一号(一)の2:日々の診療内容や施術内容を記載する

- 様式第一号(一)の3:診療内容を記載し、診療報酬を算定・請求するときに必要な点数を計算するページ

電子カルテでは、上記様式のカルテをテンプレート化しており、必要に応じて画像の添付や新しい項目を追加したりなど自由なカスタマイズが可能です。

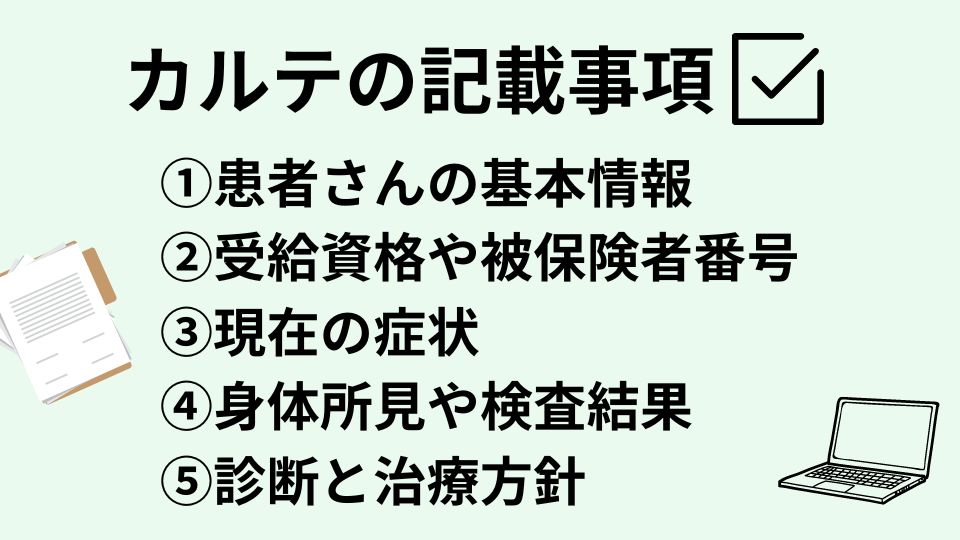

カルテの記載事項

カルテを記載する際、下記の情報を記載することでスムーズな施術が可能になります。

下記の記載事項は電子カルテにおいても記載が可能です。

患者さんの基本情報

患者様の既往歴・家族歴・職種はもちろん、生活面のなかでも睡眠・食事・飲酒・便通など施術と関連のある情報を記載しておくと施術の際に役立ちます。大切なことは、どんな些細な内容でもカルテに記載する癖をつけることです。

また、患者様が話している内容を電子カルテにきちんと入力している姿を見せることで安心や信頼を与えられます。

受給資格や被保険者番号

保険施術を行う場合には、請求のための被保険者情報を記載しておく必要があります。

被保険者情報は少しでも記載内容に間違いがあると返戻扱いとされ、療養費支給が遅れるだけでなく再送のコストも掛かってしまうため注意が必要です。

有効期限の確認や、記号・番号の入力ミスは返戻のなかでも多い事例のためご注意ください。

現在の症状

時系列で症状を記載していく必要があるなかで、現在の症状は必要な記載事項になります。

できる限り詳しい症状を患者様から聞き出すためにも、相手の回答が「はい・いいえ」などで完結してしまうクローズドクエスチョンではなく、オープンクエスチョンを心掛けましょう。

たとえば、クローズドクエスチョンで「腰が痛いですか?」と聞くと患者様の返事は「はい・いいえ」になります。

一方、オープンクエスチョンで「腰がいつからどのように痛いですか?」と聞くと、患者様の返事は「昨日の夜からズキズキと痛い」など症状を詳しく教えてくれるようになり、より多くの情報をカルテに記載できます。

身体所見や検査結果

患者様の体調や状態を観察した際の所見は、細部にわたりカルテに記録しておくことが重要です。治療院においては、腫れや熱感といった明確な所見に加え、関節可動域の左右差などの微細な変化も記載しておくと、後の施術における「ビフォー・アフター」の比較に非常に役立ちます。これにより、施術の効果をより正確に把握し、次回の治療に反映させることが可能となります。

さらに、患者様が他の医療機関で診察を受けている場合、その検査結果や診断書などの関連データをしっかりと保管しておくことが求められます。こうした情報は、患者様の状態を総合的に把握するための貴重な資料となり、適切な治療方針を立てるための重要な手がかりとなります。

診断と治療方針

治療院では、正式な診断行為を行うことができないため、患者様の負傷については「〇〇捻挫」や「〇〇打撲」といった具体的な負傷名を記載することが求められます。これにより、適切な施術内容を明確にし、患者様の状態を正確に把握することが可能となります。

さらに、今後どのように症状を改善していくのか、その施術の方向性や治療計画を「治療(施術)方針」として明確に記載しておくことが非常に重要です。この方針をカルテに記録しておくことで、次回以降の施術がスムーズに進み、治療の一貫性を保つことができます。また、患者様にも治療の進行状況をしっかりと伝えることができ、信頼関係の構築にもつながります。

カルテの書き方「SOAP」とは?

カルテには多くの情報を詳細に記載する必要がありますが、情報が散乱していると、内容が見づらくなり、他のスタッフとの共有が困難になります。そのため、情報を整理しやすく、効率的に共有できる記録方法として「SOAP」が広く用いられています。

SOAPとは、次の4つの項目で情報を体系的に記録する手法です。「Subject(主観的情報)」、「Object(客観的情報)」、「Assessment(評価)」、「Plan(計画)」の順に記載していきます。それぞれの項目について、以下で詳しく説明していきます。

Subject(主観的情報)

「Subject」とは、患者様自身が感じている主観的な情報を指します。具体的には、「腰が痛い」「足がだるい」といった患者様が訴える症状です。主観的情報を記載する際には、痛みの発症時期やその程度、さらに痛みの種類や経過などを詳しく記録することが重要です。これにより、後の施術時における評価が容易になり、治療の進捗をより正確に把握することができます。

また、症状を自分で表現することが難しいお子さまや高齢の患者様の場合、症状の訴えは親族や介護者から提供されることがあります。このような場合も、親族からの訴えが主観的情報として記録され、治療の方針決定に役立てられます。

Object(客観的情報)

「Object」とは、患者様の状態を示す客観的な情報を指します。具体的には、「膝が腫れている」「腰が曲がりづらい」といった身体的な所見や、「血圧が高い」「血糖値が高い」といった検査結果などが含まれます。この客観的情報は、不可欠な要素であり、患者様の状態を正確に把握するための基盤となります。

治療院においては、圧痛や運動時の痛み、運動制限といった身体的所見が特に重視されます。これらの情報は、誰が見ても明確に理解できるように、具体的で分かりやすく記載することが求められます。正確で簡潔な記録を心がけることで、後の評価や治療方針の決定に役立ちます。

Assessment(評価)

「Assessment」とは、患者様の状態を総合的に評価するプロセスを指します。この段階では、先に記録されたSubject(主観的情報)とObject(客観的情報)を慎重に分析し、患者様の状態を客観的に把握します。医療機関では、この評価を基に診断が下されますが、治療院や接骨院では診断を行うことはできません。そのため、負傷名として記載され、症状の特定が行われます。

また、接骨院においては、SubjectとObjectの情報を総合的に考慮したうえで、保険施術の適用可否を判断することも「Assessment」に含まれます。この評価に基づき、患者様への最適な施術方法や保険施術の可否を決定します。

Plan(計画)

「Plan」とは、今後の治療方針や施術計画を策定する段階を指します。この段階では、事前に行ったAssessment(評価)を踏まえて、患者様に最適な施術計画を立てていきます。効果的で実行可能な計画を立てるためには、Subject(主観的情報)とObject(客観的情報)、そしてAssessment(評価)の情報を体系的に整理し、明確に記録しておくことが重要です。このように、SOAPという記録方法が広く採用されているのは、情報の整理と計画策定のために不可欠な手法だからです。

カルテの記入方法は、初めは単なるメモのような形で書かれていましたが、ある時期からより体系的に記録を行うようになりました。この変化の一環として、SOAP形式での記入法も取り入れました。定型的な書き方を採用することで、情報の抜け漏れを防ぎ、また情報伝達の質を大きく向上させることができたと感じています。

このような取り組みは、個人の技術や知識の向上に繋がるだけでなく、スタッフ教育の場においても非常に重要な役割を果たしています。カルテを通じて施術内容や計画を明確に記録することは、患者さんとのコミュニケーションを円滑にし、施術に対する信頼感を深めることに繋がります。その結果、より質の高い施術が提供でき、患者さんにとっても満足度の高い結果を生むことができると考えています。

カルテの保存期間は5年

接骨院・鍼灸院などの治療院におけるカルテ保管は5年間と定められています。(※1)

保管の理由は、施術終了後においても患者様から施術証明書の発行依頼や、第三者機関からの施術内容照会に対応する必要があるためです。

5年分のカルテを紙で保存した場合、紙カルテを保管する膨大な場所が必要になるうえに、数年ぶりに患者様が来院された場合にカルテを探すだけでかなりの時間がとられてしまいます。

電子カルテでは、パソコンやタブレットなどの機器があるだけで5年間のカルテが保管でき、数年ぶりに患者様が来院されたときでも速やかにカルテを表示させることができるため業務がはるかに楽になります。

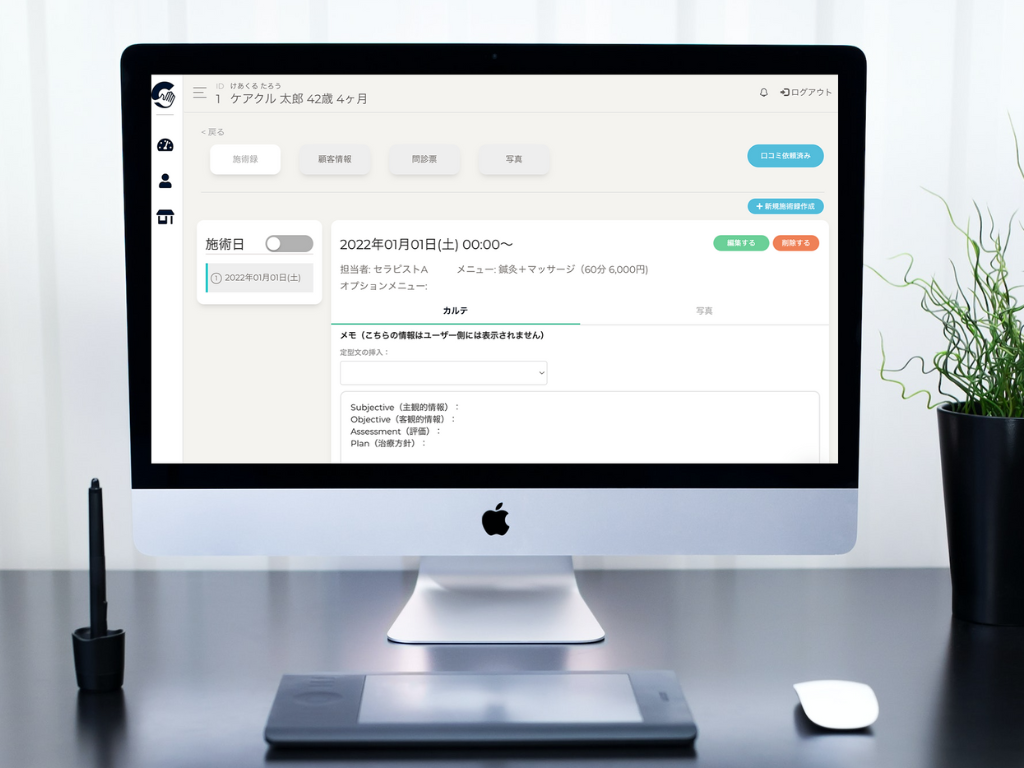

治療院専門の電子カルテを導入するのがおすすめ

医療業界をはじめ、接骨院や鍼灸院などの治療院においても、電子カルテの導入が進んでいます。しかし、治療院で電子カルテを導入する際には、治療院特有のニーズに対応した「治療院専用の電子カルテ」を選ぶことが重要です。

その点、電子カルテシステム「リピクル」は、接骨院や鍼灸院などの治療院に特化したクラウド型の専門サービスで、非常に便利です。このシステムでは、問診票、電子カルテ、レセコン(レセプトコンピュータ)を一元的に管理できるだけでなく、ネット予約機能も備わっており、患者様の利便性を向上させます。

さらに、顧客管理やデータ分析機能も充実しており、患者様の満足度を高めるために必要な情報を一元管理できます。これにより、日常業務の効率化が図れるとともに、業務の負担軽減だけでなく、売上向上にも貢献します。

加えて、「リピクル」はクラウド型システムなので、インターネット環境と端末さえあれば、いつでも、どの端末からでもアクセスが可能です。この柔軟性は、治療院の業務を一層スムーズにし、スタッフや経営者にとって大きな利点となります。

まとめ

カルテの記載について、重要な点をお伝えしました。接骨院や鍼灸院で行う保険施術においては、カルテの記載が法的に義務付けられていますが、実費施術においても、顧客満足度の向上やトラブル時の予防策として、カルテをしっかり記録しておくことが推奨されます。

カルテに記載すべき内容は、「柔道整復師の施術に係る療養費の算定基準の実施上の留意事項等について」で定められた規定に基づくものです。それに加えて、施術に関連する必要な情報は、たとえ些細なことでも記録に残す習慣をつけることが大切です。細やかな記録が、後の施術評価やトラブル回避に役立つことは多いです。

一方で、カルテの記載内容が膨大になると、紙カルテでは情報の整理や保管場所を確保することが難しくなります。そのような場合、電子カルテの導入を強くおすすめします。特に、「リピクル」は接骨院や鍼灸院に特化した電子カルテシステムで、問診票、電子カルテ、レセコン、ネット予約などを一元管理できるため、業務の効率化が図れます。これにより、スタッフの負担が軽減され、施術により専念できる環境が整うことでしょう。

監修者プロフィール

- 大学卒業後、東京医療専門学校に進学。鍼灸マッサージ師、柔道整復師の国家資格を取得。整骨院や整形外科などの医療機関にて臨床現場を経験し、その後カナダ・トロントへ留学。現地治療院にて臨床を経験し、帰国後、麻布十番に治療院を開業。

最新の投稿

コラム2026年1月26日治療院(整体院・整骨院・鍼灸院)の開業までに必要な届け出と開業届について解説

コラム2026年1月26日治療院(整体院・整骨院・鍼灸院)の開業までに必要な届け出と開業届について解説 コラム2026年1月8日【2025年最新版】整体向け顧客管理ソフトおすすめ12選|電子カルテ・予約システム

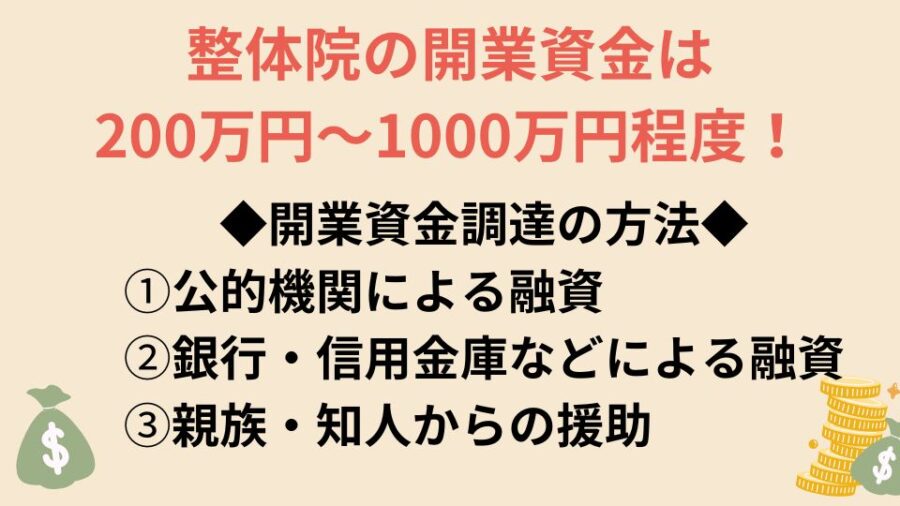

コラム2026年1月8日【2025年最新版】整体向け顧客管理ソフトおすすめ12選|電子カルテ・予約システム コラム2025年12月26日整体院の開業資金はいくらかかる?準備すべきことと資金の調達方法

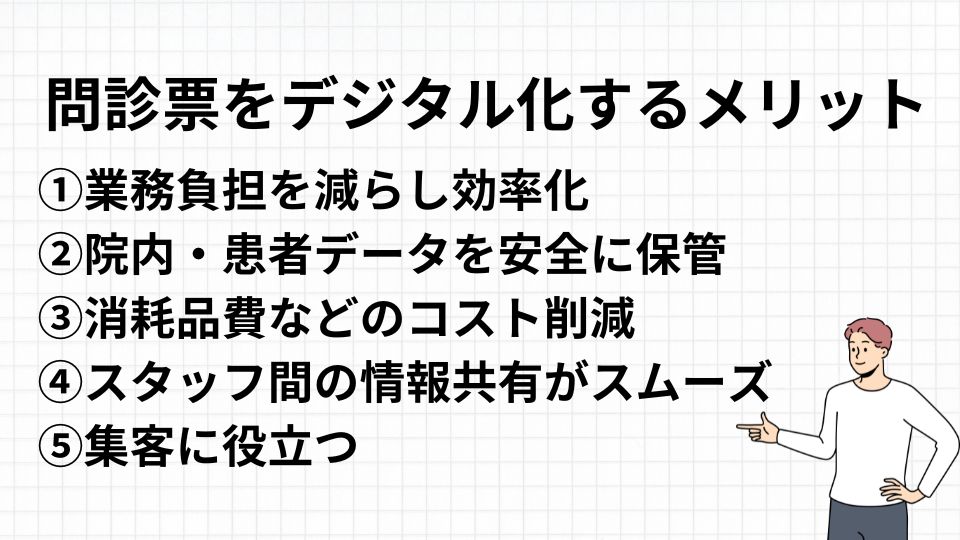

コラム2025年12月26日整体院の開業資金はいくらかかる?準備すべきことと資金の調達方法 コラム2025年12月26日問診票をデジタル化するメリット・デメリットをわかりやすく解説!

コラム2025年12月26日問診票をデジタル化するメリット・デメリットをわかりやすく解説!